Introduzione

La sindrome della vescica iperattiva è una condizione urologica che affligge una significativa porzione della popolazione mondiale. Si manifesta attraverso una serie di sintomi che possono interferire notevolmente con la qualità della vita dei soggetti colpiti, influenzando le attività quotidiane e le interazioni sociali.

Questo disturbo si caratterizza principalmente per l’impellente esigenza di urinare un numero eccessivamente frequente di volte nel corso della giornata. In alcuni casi, può anche verificarsi incontinenza urinaria.

Generalmente l’esecuzione delle prime linee di trattamento comporta per la maggior parte dei pazienti la remissione della patologia, o comunque un significativo miglioramento della qualità di vita.

Cause

La causa di questa condizione non è ancora del tutto chiara, ma non è provocata né da infezioni alle vie urinarie, né da alterazioni del sistema nervoso periferico.

La vescica iperattiva è considerata una condizione multifattoriale, ovvero caratterizzata da origini e meccanismi complessi e probabilmente in parte variabili e soggettivi. I suoi sintomi fanno pensare in particolare a un’eccessiva attività del muscolo della vescica, chiamato detrusore.

Quando il detrusore è iperattivo può stimolare un urgente bisogno di urinare e, a volte, condurre a perdite involontarie di urina.

L’iperattività del detrusore nel caso della sindrome della vescica iperattiva, è idiopatica, ovvero di origine non nota; ciò distingue i casi in cui l’urgenza minzionale è data invece da un danno alle strutture nervose che innervano il detrusore e che vengono invece indicate con il termine di ‘vescica neurogena spastica’.

Richiami di fisiologia

Il muscolo detrusore svolge un ruolo cruciale nel ciclo minzionale. Durante la fase di accumulo dell’urina questo muscolo rimane in uno stato di rilassamento, consentendo alla vescica di espandersi gradualmente. All’interno della sua struttura sono presenti terminazioni nervose specializzate che monitorano costantemente il grado di distensione delle pareti vescicali.

Quando il volume di urina raggiunge una soglia critica questi sensori innescano la sensazione di dover urinare. Quando infine la situazione lo permette, il soggetto è in grado di favorire la contrazione del muscolo facilitando così l’espulsione dell’urina.

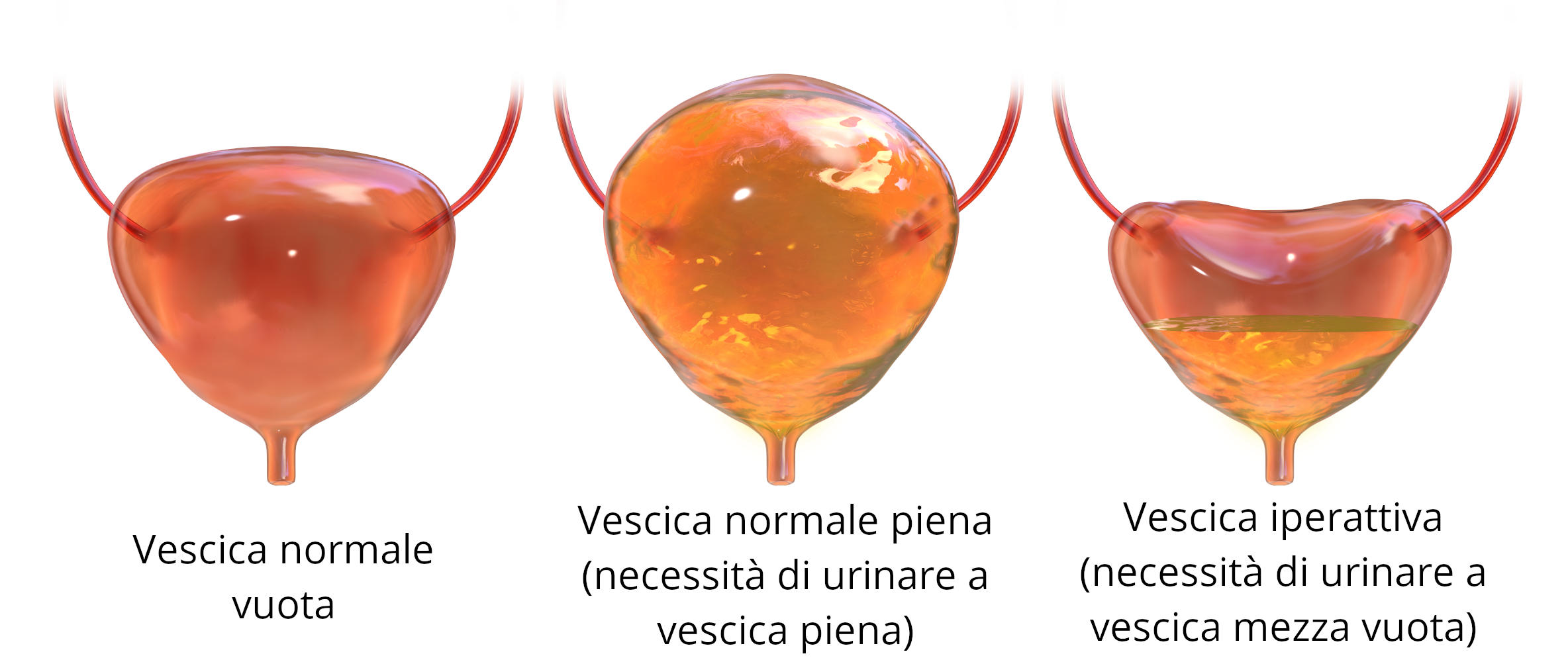

Tuttavia, se l’attività di questo muscolo subisce alterazioni, il meccanismo può attivarsi prematuramente. In questi casi, il riflesso minzionale può scattare anche quando la vescica contiene quantità di urina molto inferiori alla sua normale capacità. Questa condizione è alla base dei sintomi tipici della vescica iperattiva, come l’urgenza minzionale improvvisa.

Shutterstock/Kateryna Kon

Fattori di rischio

Sono numerose le condizioni che possono associarsi allo sviluppo della sindrome della vescica iperattiva, esacerbandone i sintomi:

- Infezioni del tratto urinario.

- Condizioni che colpiscono la vescica, come tumori o calcoli alla vescica.

- Condizioni neurologiche, come

- ictus,

- sclerosi multipla,

- lesioni del midollo spinale,

- morbo di Parkinson

- …

- Diabete.

- Condizioni in grado di ostacolare l’uscita dell’urina dalla vescica, come

- ingrossamento della prostata,

- stitichezza,

- chirurgia,

- …

- Cambiamenti ormonali durante la menopausa.

Tra i fattori in grado di peggiorare i sintomi della condizione è possibile annoverare:

- Obesità.

- Sedentarietà.

- Eccessiva assunzione di liquidi.

- Declino cognitivo dovuto all’invecchiamento.

- Consumo di caffeina o alcolici.

- Farmaci diuretici (che favoriscono la produzione di urina).

Sintomi

I sintomi che caratterizzano la sindrome della vescica iperattiva sono:

- urgenza minzionale: lo stimolo alla minzione sorge in modo improvviso e spesso impetuoso, difficilmente procrastinabile;

- pollachiuria: un numero eccessivo di minzioni durante le ore diurne, superiore alle 8 volte al giorno;

- nicturia: l’esigenza di mingere più di due volte a notte;

- incontinenza urinaria da urgenza: nonostante si percepisca lo stimolo alla minzione, la continenza è difficile da mantenere per la forte impellenza e spesso si può perdere qualche goccia di urina.

L’impellenza di urinare può insorgere durante le ore diurne, quelle notturne, o in entrambe le circostanze, e si può accompagnare alla perdita involontaria di urina.

Nei bambini si può osservare l’assunzione di una manovra di trattenimento: in posizione accovacciata con le gambe incrociate, simile ad una riverenza.

Diagnosi

La diagnosi è prevalentemente clinica e i diversi esami che solitamente si eseguono servono ad escludere la presenza di altre condizioni, come le infezioni del tratto urinario o la presenza di patologie neurologiche.

L’iter diagnostico prevede i seguenti passi:

- Anamnesi, che consiste nella raccolta dettagliata della storia clinica del paziente, includendo:

- Descrizione precisa dei sintomi e della loro durata

- Storia medica passata, incluse eventuali patologie preesistenti

- Elenco dei farmaci assunti regolarmente

- Abitudini di vita, come il consumo di caffeina e alcol

- Storia familiare di problemi urologici

- Impatto dei sintomi sulla qualità della vita

- Esame obiettivo, che include:

- Valutazione generale dello stato di salute

- Esame addominale per rilevare eventuali masse o punti dolenti

- Esame pelvico nelle donne per valutare prolassi o altre anomalie

- Esame della prostata negli uomini

- Valutazione neurologica di base

- Esami di laboratorio:

- Esame delle urine per escludere infezioni o presenza di sangue

- Eventuale urinocoltura in caso di sospetta infezione

- Esami del sangue per valutare la funzionalità renale e i livelli di glucosio

- Diario minzionale:

- Registrazione dettagliata delle minzioni, dei liquidi assunti e degli episodi di urgenza o incontinenza per alcuni giorni

- Eventuali esami strumentali:

- Ecografia dell’apparato urinario per valutare il residuo post-minzionale

- Uroflussometria per misurare il flusso urinario

- In casi selezionati, esame urodinamico per valutare la funzionalità della vescica e dell’uretra

- Ulteriori indagini specialistiche:

- Cistoscopia in caso di sospetto di patologie vescicali

- Risonanza magnetica in caso di sospette cause neurologiche

Cura

La prima linea per il trattamento prevede:

- cambiamento di alcuni stili di vita e l’assunzione di comportamenti più corretti, come ad esempio:

- perdita di peso se necessaria,

- assunzione di una dieta equilibrata,

- astensione dal fumo, dalla caffeina e dalla teina,

- gestione dell’introito dei fluidi,

- correzione della carenza di estrogeni nelle donne,

- utilizzo di ausili per la continenza e assorbenti in caso di incontinenza da urgenza,

- retraining vescicale: si tratta di sedute fisioterapiche mirate a rinforzare la muscolatura del pavimento pelvico (attraverso per esempio gli esercizi di Kegel), a potenziare il biofeedback vescicale e a gestire un corretto svuotamento vescicale durante ogni minzione

- eventuale terapia farmacologica.

Alimentazione

È possibile individuare alcuni alimenti che, essendo in grado di irritare la vescica, sarebbe opportuno evitare:

- bevande contenenti caffeina (te, bibite a base di cola, caffè, …) e alcolici, che hanno effetto diuretico (cioè favoriscono l’escrezione di urina),

- alcuni agrumi,

- alimenti a base di pomodoro,

- cioccolato,

- cibi piccanti.

Più in generale acquisire l’abitudine di alimentarsi in modo più sano (abbondante frutta e verdura, cereali integrali, …) permette a diversi pazienti di apprezzare benefici anche sui sintomi della vescica iperattiva.

Farmaci

I medicina di prima scelta per il trattamento della vescica iperattiva sono i cosiddetti anticolinergici, di cui i più utilizzati sono l’ossibutinina (DItropan®) e la tolterodina (Detrusitol®). Il funzionamento dipende da un blocco parziale dei nervi responsabili della contrazione della vescica, che nei pazienti colpiti si contrae troppo e troppo spesso.

Un paziente tipico può urinare fino a 12 volte al giorno, la terapia farmacologica può ridurre sensibilmente questa frequenza, ridurre il senso di urgenza e gli episodi di incontinenza.

Gli effetti collaterali sono abbastanza comuni, ma in genere di lieve entità e quindi tollerabili; tra i più comuni ricordiamo

- bocca secca,

- pelle secca,

- secchezza oculare,

- costipazione,

- nausea,

- mal di testa

- e visione offuscata.

Disfunzioni cognitive, come perdita di memoria, confusione e deficit di attenzione, sono effetti collaterali comuni nella popolazione più anziana.

Un approccio comune prevede di iniziare con un ciclo di trattamento per sei settimane e valutare quindi gli eventuali benefici; in caso positivo è possibile continuare per circa sei mesi e poi provare a sospendere il farmaco per valutare la situazione.

Combinando questa terapia con un ciclo di sedute fisioterapiche si ottengono in genere risultati migliori e una più alta probabilità di mantenimento della presa di beneficio a seguito della sospensione dei medicinali.

Sono da preferire le formulazioni a rilascio immediato per i minori effetti collaterali che queste prescrizioni comportano; sono inoltre controindicati in pazienti con

- glaucoma ad angolo chiuso,

- storia di globo vescicale

- o gastroparesi.

Altri approcci

Nel caso in cui l’assunzione di questi interventi non abbia efficacia si possono effettuare i seguenti trattamenti, che però sono riservati a pazienti selezionati:

- stimolazione percutanea del nervo tibiale (PTNS), dove si utilizzano degli elettrodi cutanei per la stimolazione del nervo;

- neuromodulazione sacrale (SNS) una tecnica chirurgica mini-invasiva che prevede l’impianto di un elettrodo a livello sacrale;

- posizionamento di un catetere vescicale: vengono preferiti quelli ad intermittenza nel quale il paziente viene educato all’autogestione; i dispositivi a permanenza invece non sono raccomandati per l’alto rischio di infezioni.

- Tossina botulinica di tipo A: viene iniettata nel muscolo detrusore della vescica per trattare la sindrome della vescica iperattiva refrattaria alla terapia orale. Inibendo il rilascio di neurotrasmettitori, riduce l’iperattività del detrusore e diminuisce urgenza e incontinenza. Il trattamento, minimamente invasivo e ambulatoriale, ha effetto per 6-9 mesi. Nonostante potenziali effetti collaterali come ritenzione urinaria o infezioni, offre un significativo miglioramento della qualità di vita in molti pazienti con sintomi persistenti.

Solo in rari casi con sintomi severi, refrattari alle terapie e presenza di complicanze, si può intervenire chirurgicamente. In questo caso le opzioni prevedono:

- cistoplastica di ampliamento, dove si allarga il volume urinario tramite l’apposizione di un patch di origine intestinale,

- derivazione urinaria, dove gli ureteri vengono abboccati o al canale intestinale o ad una stomia cutanea, bypassando la vescica.

Fonti e bibliografia

- Gormley, E. Ann, et al. “Diagnosis and treatment of overactive bladder (non-neurogenic) in adults: AUA/SUFU guideline.” The Journal of urology n°188.6, anno 2012, pag: 2455-2463.

- Pesce F., Cerruto M.A., “Sindrome della vescica iperattiva”, Società Italiana di Medicina Generale, n°2, anno 2004

Autore

Dr. Roberto Gindro

DivulgatoreLaurea in Farmacia con lode, PhD in Scienza delle sostanze bioattive.

Fondatore del sito, si occupa ad oggi della supervisione editoriale e scientifica.