Introduzione

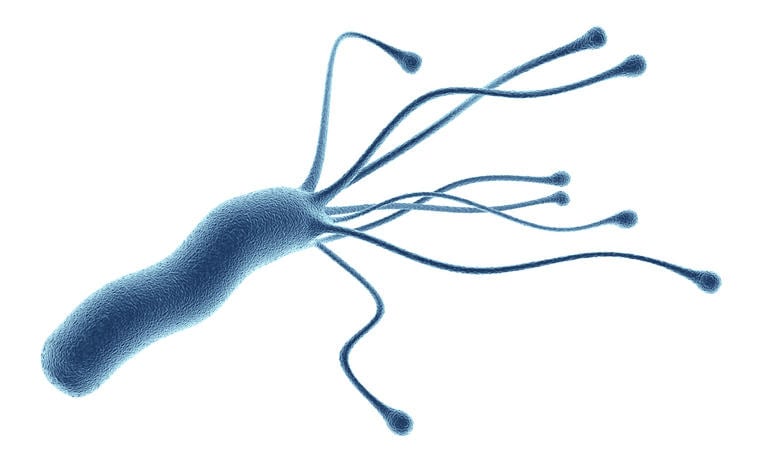

L’Helicobacter pylori (H. pylori) è un batterio in grado di causare un’infezione nello stomaco.

Si tratta di un microrganismo che riesce a sopravvivere all’elevata acidità gastrica grazie alla capacità di convertire l’urea in ammoniaca, tamponando così gli acidi gastrici e diminuendo l’acidità nello spazio immediatamente circostante.

In alcuni casi non provoca sintomi, mentre in altri pazienti l’infezione da helicobacter si manifesta attraverso la comparsa di:

- frequente eruttazione,

- bruciore e gonfiore di stomaco,

- nausea e senso di pienezza,

- inappetenza (mancanza di appetito),

- perdita di peso inspiegabile.

La cura prevede l’assunzione di farmaci protettori per lo stomaco e una combinazione di diversi antibiotici in contemporanea.

Shutterstock/Africa Studio

Come si prende l’infezione

L’infezione da H. pylori si manifesta quando questi batteri colonizzano lo stomaco.

Il contagio avviene principalmente per via interpersonale, attraverso il contatto diretto con saliva, vomito o feci, ma non è da escludere anche la possibile trasmissione mediante cibo o acqua contaminati (latte, verdura e carne, ad esempio) o acqua contaminati (trasmissione oro-fecale); se così fosse sarebbe quindi possibile infettarsi tramite alimenti lavati o cotti male, oppure bevendo acqua proveniente da fonti non pulite.

Non è ritenuto necessario sottoporre a indagini i famigliari del paziente a cui viene diagnosticata l’infezione, a meno di casi particolari (come frequenti reinfezioni e recidive).

iStock.com/JuSun

Sintomi

Uno degli aspetti che più colpisce dell’infezione è che solo una persona su 5 ne manifesta i sintomi e/o le possibili complicazioni, ovvero , ma tutti potrebbero essere portatori dell’infezione.

I sintomi da helicobacter, se presenti, sono solitamente quelli tipici di gastrite e ulcera peptica, come ad esempio:

- bruciore addominale che peggiora a stomaco vuoto,

- dolore addominale,

- nausea e vomito,

- difficoltà digestive (dispepsia),

- perdita di appetito,

- eruttazione frequente,

- gonfiore,

- perdita di peso non volontaria,

- alitosi.

Complicazioni

Ulcera dello stomaco

H. pylori può danneggiare il rivestimento protettivo dello stomaco e dell’intestino tenue, permettendo agli acidi gastrici di creare una piaga aperta (ulcera).

Il sintomo più comune di ulcera peptica è un forte dolore/bruciore allo stomaco, avvertito di solito nell’area sotto le costole e sopra l’ombelico, che tende a migliorare in seguito a un pasto. Il dolore talvolta può essere tale da svegliare il paziente in piena notte.

Le ulcere peptiche possono arrivare a sanguinare causando ematemesi (vomito di sangue) o melena (feci nere con sangue o che sembrano pece). Alcuni pazienti potrebbero anche sviluppare anemia a causa del sanguinamento.

Tumore

Il tumore dello stomaco può essere distinto in base alla posizione in cui si sviluppa:

- il cancro gastrico cardiale (cancro della regione cardiale, ossia il tratto prossimale dello stomaco, dove inizia dall’esofago)

- cancro gastrico non cardiale (ossia, di qualunque altra area dello stomaco).

Questa differenziazione è importante perché sembra che l’infezione da helicobacter possa favorire alcuni tumori e non avere effetto, o addirittura proteggere da altri.

Per approfondire: Helicobacter e tumore: nemico o alleato? (AIRC)

Test ed esami

I medici possono formulare una diagnosi dell’infezione da Helicobacter Pylori usando svariati tipi di esami, alcuni più invasivi di altri.

Breath test

L’esame del respiro (o del palloncino, come viene comunemente chiamato) è particolarmente efficace nella diagnosi e soprattutto poco invasivo, in quanto viene semplicemente richiesto al paziente di bere una soluzione preparata a questo scopo e dopo un certo tempo verrà analizzato il respiro alla ricerca di eventuali trasformazioni provocate dal batterio.

Per approfondire: Breath test per helicobacter pylori

Gastroscopia

Attraverso l’introduzione di un sottile tubicino flessibile dalla bocca (o dal naso, in caso di gastroscopia trans-nasale) munito di telecamera, il medico è in grado di valutare visivamente la salute della mucosa dello stomaco; sempre con lo stesso strumento è poi possibile prelevare un un piccolo campione del rivestimento interno per poterlo esaminare in laboratorio al fine di verificare la presenza di microscopici segni di infezione e dell’Helicobacter Pylori.

La gastroscopia è un test affidabile, ma altamente invasivo.

Esame del sangue

Esiste uno specifico test da fare su un campione di sangue che può rivelare la presenza di anticorpi contro l’Helicobacter Pylori; si tratta di un esame pratico e poco invasivo, ma allo stesso tempo poco usato perché non consente di distinguere tra infezione in corso ed infezione passata.

Esame delle feci

Una buona alternativa è costituita dalla ricerca dell’antigene del batterio nelle feci: in questo caso il paziente deve semplicemente consegnare al laboratorio analisi un campione delle proprie feci sul quale verrà condotto il test specifico, con il vantaggio rispetto all’esame del sangue di poter rilevare solo le infezioni in corso.

Cura

La terapia d’elezione per l’Helicobacter Pylori prevede l’uso di

- antibiotici,

- inibitori della pompa gastrica (medicinali gastroprotettivi, come omeprazolo, pantoprazolo, …);

le due tipologie di farmaco vengono prescritte contemporaneamente e, poiché è elevato il rischio di resistenza batterica, vengono in genere associati due o più antibiotici per un trattamento che può andare dai 7 ai 14 giorni, a seconda dell’approccio scelto.

È di fondamentale importanza seguire scrupolosamente la prescrizione, nei modi e nei tempi, per la buona riuscita della cura (la cui efficacia varia a seconda dei casi dal 70 al 90% circa). Nel caso di insuccesso terapeutico per due volte consecutive è possibile procedere alla biopsia gastrica, con cui isolare il batterio e poter formulare un antibiogramma che guidi il medico nella scelta del protocollo più adatto al singolo caso.

Proprio per ridurre il rischio di inefficacia della terapia (più di un caso su cinque) sta prendendo piede, avvalorata da un crescente numero di lavori pubblicati e in base alle ultime linee guida pubblicate, il ricorso a protocolli che prevedono una quadruplice terapia, che prevede l’associazione di:

- inibitori di pompa (protettore dello stomaco),

- claritromicina (500 mg), amoxicillina (1 g) e metronidazolo (500 mg) due volte al giorno.

In alternativa è possibile ricorrere a un approccio basato su:

- bismuto (4 volte al giorno), metronidazolo (500 mg 3-4 volte al giorno), una tetraciclina (500 mg 4 volte al giorno),

- inibitore di pompa protonica (due volte al giorno).

L’associazione di amoxicillina e levofloxacina non è invece più considerata una scelta di prima linea, mentre la durata della terapia è in genere fissata di 14 giorni.

Al trattamento va fatto seguire, non prima di 4 settimane, una verifica di laboratorio dell’eradicazione del batterio.

Un modo per aiutare ad alleviare il dolore addominale è seguire una dieta regolare. Questo significa programmare i pasti in modo che lo stomaco non rimanga vuoto troppo a lungo. Fare cinque o sei pasti più piccoli ogni giorno potrebbe migliorare la sintomatologia.

Si raccomanda di evitare l’assunzione di aspirina, ibuprofene (per esempio Moment®) o altri farmaci antinfiammatori, perché in grado di irritare lo stomaco o causarne emorragia.

Fonti e bibliografia

Autore

Dr. Roberto Gindro

DivulgatoreLaurea in Farmacia con lode, PhD in Scienza delle sostanze bioattive.

Fondatore del sito, si occupa ad oggi della supervisione editoriale e scientifica.