Introduzione

State lavorando alla scrivania e cercate di ignorare il formicolio e la sensazione di intorpidimento che da mesi provate alla mano e al polso. Improvvisamente un dolore acuto e pungente si diffonde dal polso verso il braccio.

È soltanto un crampo passeggero?

No.

Molto probabilmente siete stati colpiti dalla sindrome del tunnel carpale, uno stato doloroso progressivo causato dalla compressione di un nervo fondamentale del polso.

Cos’è la sindrome del tunnel carpale?

iStock.com/VectorMine

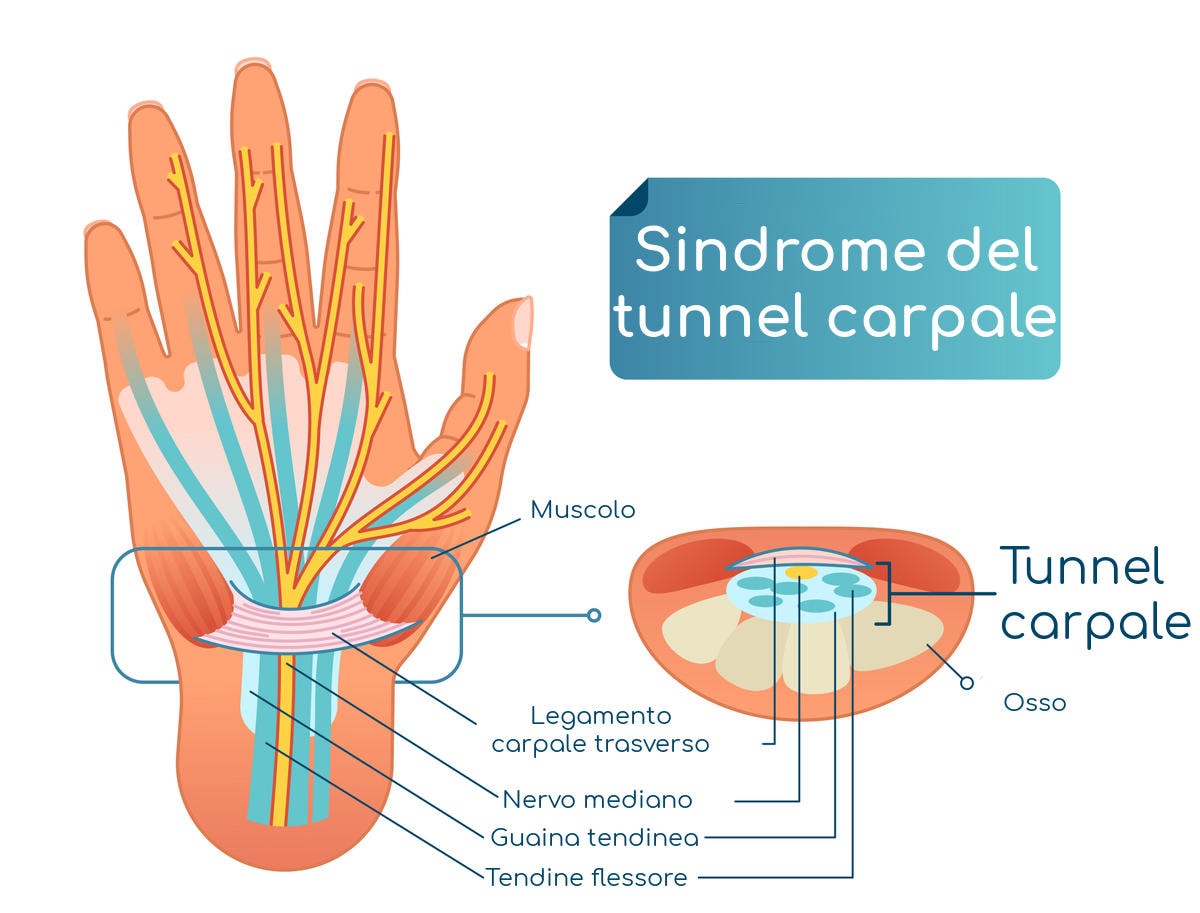

La sindrome del tunnel carpale si verifica quando il nervo mediano, che va dall’avambraccio alla mano, subisce una compressione a livello del polso. Questo nervo controlla la sensibilità del pollice e delle dita (eccetto il mignolo) e invia segnali a piccoli muscoli della mano che permettono il movimento delle dita.

Il tunnel carpale è fisicamente un passaggio stretto e rigido formato da ossa e legamenti alla base della mano, dove passano il nervo mediano e i tendini. Quando i tendini si infiammano o si verifica un gonfiore, il tunnel si restringe, comprimendo il nervo.

I sintomi includono dolore, debolezza e intorpidimento alla mano e al polso, che possono irradiarsi verso il braccio. Anche se il dolore al polso può avere diverse cause, la sindrome del tunnel carpale è la neuropatia da compressione più comune, in cui i nervi periferici subiscono una pressione o un trauma.

Cause

La sindrome del tunnel carpale spesso è il risultato di una combinazione di fattori che aumentano la pressione esercitata sul nervo mediano e sui tendini del tunnel carpale, e non un problema con il nervo in sé.

È ragionevole che esista una qualche forma di predisposizione congenita, si pensa cioè che il tunnel carpale in certe persone sia più piccolo che in altre.

Tra gli altri fattori scatenanti si annoverano:

- traumi o le ferite al polso che causano gonfiore (come le distorsioni o le fratture),

- iperattività dell’ipofisi (una ghiandola che trova posto vicino al cervello),

- ipotiroidismo,

- artrite reumatoide,

- problemi di natura meccanica al legamento del polso,

- stress professionale,

- uso ripetuto di strumenti che producono vibrazioni (come il martello pneumatico),

- ritenzione idrica durante la gravidanza o la menopausa,

- sviluppo di una ciste o di un tumore all’interno del canale.

In alcuni casi non è invece possibile individuare alcuna causa.

Fattori di rischio

Le donne sono tre volte più a rischio degli uomini di sviluppare la sindrome del tunnel carpale, forse perché il loro canale può essere più piccolo rispetto a quello degli uomini.

La mano dominante di solito viene colpita per prima e accusa il dolore più intenso.

Sono anche altamente a rischio le persone affette da diabete o da altri disturbi del metabolismo che colpiscono direttamente i nervi e li rendono più suscettibili in caso di compressione.

La sindrome del tunnel carpale di solito colpisce soltanto gli adulti.

Il rischio di sviluppare la sindrome del tunnel carpale non è limitato a persone che hanno un’occupazione in un settore specifico, ma è comune specialmente in coloro che lavorano alla catena di montaggio: operai manifatturieri, cucitori, finitori, donne delle pulizie e operai che si occupano del confezionamento di carne, pollame o pesce. Nei fatti, la sindrome del tunnel carpale è tre volte più comune tra gli operai addetti all’assemblaggio che tra il personale impiegatizio che si occupa dell’inserimento dati.

Alcuni studi suggeriscono che l’uso cronico del mouse (ad esempio per ragioni professionali) potrebbe essere un fattore di rischio non trascurabile.

Movimenti ripetitivi

Gli studi clinici non hanno ancora chiarito se i movimenti ripetitivi e forzati della mano e del polso durante il lavoro o le attività di svago possano causare la sindrome del tunnel carpale.

Compiere movimenti ripetitivi nel corso della normale attività lavorativa o durante altre attività quotidiane può sicuramente causare disturbi dei movimenti articolari, come le borsiti e le tendiniti, ma ad esempio il cosiddetto crampo dello scrivano non è un sintomo della sindrome del tunnel carpale (nonostante alcune sensazioni sovrapponibili).

Sintomi

I sintomi della sindrome del tunnel carpale di solito si manifestano con gradualità e sono:

- sensazione di bruciore,

- dolore,

- formicolio o sensazioni di addormentamento misto a prurito al palmo della mano e alle dita, specialmente al pollice, all’indice e al medio.

Il dolore nella sindrome del tunnel carpale è tipicamente:

- Localizzato al polso, al palmo e alle dita (escluso il mignolo).

- Descritto come sordo, bruciante o simile a scosse elettriche.

- Peggiorato di notte e durante attività che richiedono movimenti ripetitivi o posizioni prolungate.

- Associato a formicolio, intorpidimento e debolezza.

Alcune persone affette da questa sindrome affermano di sentire le dita inutilizzabili e gonfie, anche se il gonfiore non c’è oppure è solo accennato. Spesso i sintomi appaiono per la prima volta in una o in entrambe le mani durante la notte, poiché molte persone dormono con i polsi piegati. Chi è affetto dalla sindrome del tunnel carpale quando si risveglia può provare la necessità di “rilassare” la mano o il polso.

Quando i sintomi peggiorano è possibile avvertire un fastidioso formicolio durante il giorno. Il fatto che la forza per esercitare la presa diminuisca potrebbe rendere difficile stringere le mani a pugno, afferrare piccoli oggetti o svolgere altre attività che implicano l’uso delle mani.

Nei casi cronici o non adeguatamente curati i muscoli alla base del pollice possono risultare compromessi per sempre. Alcune persone riferiscono di non essere in grado di distinguere al tatto tra caldo e freddo.

Per approfondire: Dolore e altri sintomi nella sindrome del tunnel carpale

Spesso viene confusa con la sindrome da compressione del nervo ulnare, che si manifesta però prevalentemente con formicolio ad anulare e mignolo.

Atrofia tenar

Shutterstock/banjongseal324SS

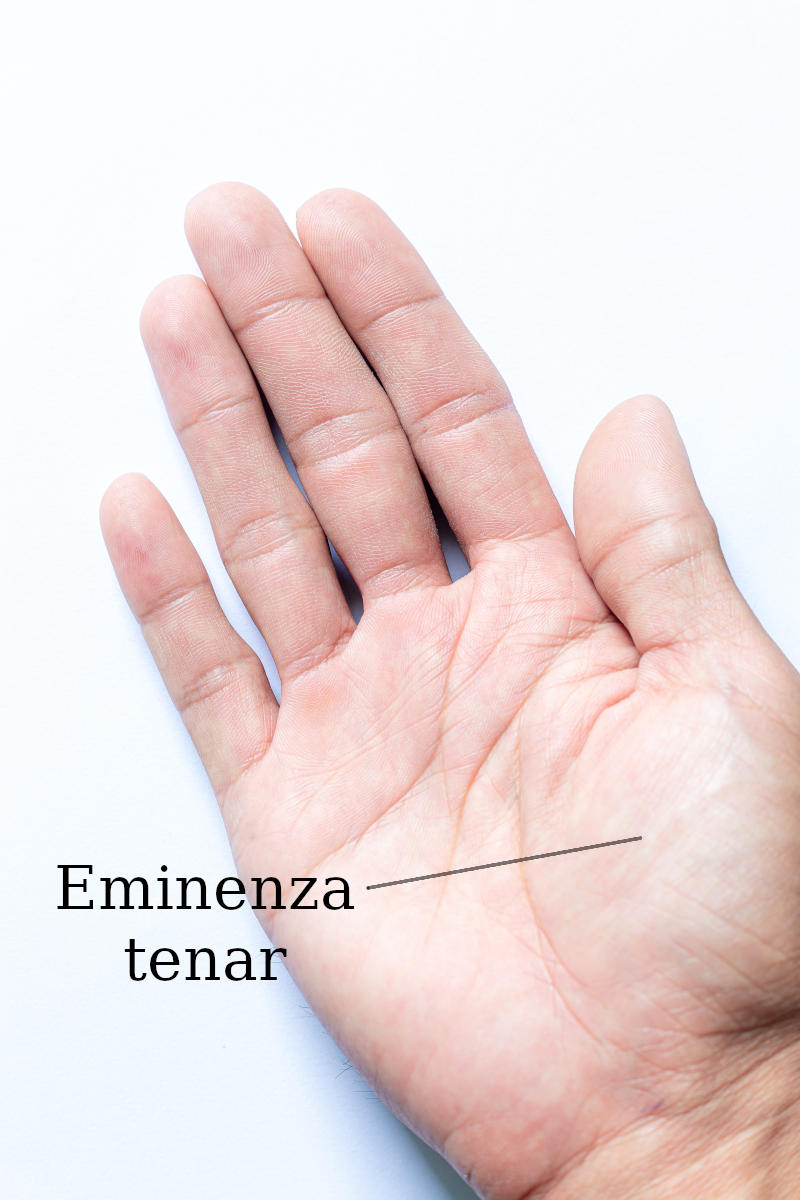

L’eminenza tenar è il gruppo di muscoli alla base del pollice, che forma quella caratteristica protuberanza tondeggiante sul palmo della mano.

Nella sindrome del tunnel carpale, poiché il nervo mediano innerva la maggior parte dei muscoli dell’eminenza tenar, una compressione prolungata può portare alla loro atrofia. In termini pratici, questo significa che i muscoli iniziano a perdere volume e forza, causando un appiattimento visibile della base del pollice.

Per rendere l’idea, se si confrontano le due mani di un paziente con atrofia tenar unilaterale, si nota chiaramente che la base del pollice nella mano affetta appare “svuotata” o “scavata” rispetto alla mano sana.

By HunterRSC – Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=114395761

Questo non è solo un cambiamento estetico: l’atrofia tenar comporta una significativa perdita di funzionalità, rendendo difficili:

- La presa di precisione

- La manipolazione di piccoli oggetti

- L’uso di strumenti che richiedono forza nel pollice

L’atrofia tenar è considerata un segno tardivo e grave della sindrome del tunnel carpale, che indica una compressione nervosa significativa e prolungata. La sua presenza è un’indicazione forte per l’intervento chirurgico, poiché più l’atrofia progredisce, più diventa difficile recuperare la piena funzionalità muscolare, anche dopo la decompressione del nervo.

È importante sottolineare che una volta che si sviluppa l’atrofia tenar, il recupero, anche dopo un intervento chirurgico ben riuscito, può essere incompleto o richiedere molto tempo. Per questo motivo, la presenza di atrofia tenar è uno dei motivi per cui insistiamo sull’importanza di una diagnosi e un trattamento precoci della sindrome del tunnel carpale.

Diagnosi

Diagnosi e cura precoce sono importanti per evitare danni permanenti al nervo mediano. Un esame fisico di mani, braccia, spalle e collo può contribuire a diagnosticare se i sintomi lamentati dal paziente sono collegati alle attività quotidiane o a un disturbo sottostante e possono escludere altri stati dolorosi che in qualche modo assomigliano alla sindrome del tunnel carpale.

iStock.com/mediaphotos

Il polso è esaminato per quanto concerne la dolorabilità, il gonfiore, il calore e lo scoloramento radiografico. Occorre sottoporre a controlli la sensibilità di ciascun dito, e i muscoli alla base della mano dovrebbero essere esaminati con particolare attenzione riguardo alla forza e ai segni di atrofia. Normali esami di laboratorio e radiografie possono portare alla luce la presenza di

- diabete,

- artrite

- e fratture.

Test ambulatoriali

I medici possono poi avvalersi di test specifici nel tentativo di riprodurre i sintomi della sindrome del tunnel carpale.

Nel test di Tinel, il medico batte leggermente o esercita pressione sul nervo mediano nel polso del paziente. Il test risulta positivo quando si verifica un formicolio nelle dita o una sensazione simile a una scossa.

Nel test di Phalen, o della flessione del polso, il paziente avvicina le mani dal lato del dorso, puntando le dita verso il basso e premendo i dorsi delle mani l’uno contro l’altro. La presenza della sindrome del tunnel carpale risulta evidente se uno o più sintomi, come il formicolio o l’intorpidimento crescente, vengono avvertiti nelle dita entro un minuto.

Spesso è necessario confermare la diagnosi usando test elettrodiagnostici. Quando si effettua un esame sulla conduttività elettrica dei nervi, vengono collocati elettrodi sulla mano e sul polso. Vengono poi applicate piccole scosse elettriche per misurare la velocità con cui i nervi trasmettono gli impulsi. Con l’elettromiografia, invece, viene inserito un piccolo ago-elettrodo nel muscolo: l’attività elettrica visualizzata sullo schermo può diagnosticare la gravità del danno al nervo mediano. L’analisi a ultrasuoni può visualizzare l’indebolimento dei movimenti del nervo mediano.

La risonanza magnetica (MRI) può visualizzare l’anatomia del polso ma, allo stato attuale, non è particolarmente utile nella diagnosi della sindrome del tunnel carpale.

Intervento ed altri rimedi

L’approccio terapeutico alla sindrome del tunnel carpale richiede una strategia personalizzata e progressiva, basata sulla severità dei sintomi e sulle caratteristiche specifiche del paziente. Partiamo da un concetto fondamentale: non esiste un protocollo universale, ma piuttosto un percorso terapeutico che richiede di essere calibrato caso per caso.

Le cause scatenanti, come il diabete o l’artrite, dovrebbero essere curate per prime; è ovviamente opportuno, per quanto possibile, evitare tutte le attività che potrebbero peggiorare i sintomi e se la zona è infiammata, l’applicazione di ghiaccio può contribuire a ridurre il gonfiore.

Tutore e altri approcci conservativi

La prima fase del trattamento è sempre conservativa, a meno di situazioni particolari come un deficit neurologico significativo o un’atrofia tenar già presente (vedi sopra). Il cardine della terapia conservativa è l’utilizzo del tutore notturno, che mantiene il polso in posizione neutra durante il sonno. Questa semplice misura può portare a un miglioramento significativo dei sintomi in molti pazienti, soprattutto nelle fasi iniziali della patologia. Il tutore deve essere indossato correttamente, posizionando il polso a circa 0-5 gradi di estensione, e va utilizzato con costanza per almeno 6-8 settimane per valutarne l’efficacia.

Parallelamente all’uso del tutore, è fondamentale identificare e modificare i fattori ergonomici che possono contribuire alla sintomatologia. Questo può includere la correzione della postura al computer, l’adattamento delle attività lavorative o l’uso di strumenti ergonomici. Un terapista occupazionale può essere di grande aiuto in questa fase, fornendo suggerimenti pratici e personalizzati.

Fisioterapia

La terapia fisica gioca un ruolo importante, ma va applicata con criterio. Gli esercizi di scivolamento nervoso (nerve gliding exercises), quando eseguiti correttamente, possono migliorare la mobilità del nervo mediano e ridurre i sintomi, in alcuni casi risolverli. Tuttavia, è cruciale che questi esercizi vengano insegnati da un professionista qualificato e eseguiti con la giusta intensità: un approccio troppo aggressivo può peggiorare la sintomatologia.

Farmaci

Per quanto riguarda la terapia farmacologica le infiltrazioni di corticosteroidi rappresentano l’opzione più efficace, ma vanno utilizzate con criterio. Una singola infiltrazione può fornire sollievo per 3-6 mesi, ma le infiltrazioni ripetute hanno un’efficacia decrescente e possono aumentare il rischio di complicanze. È importante sottolineare che l’infiltrazione deve essere eseguita con precisione all’interno del tunnel carpale, preferibilmente sotto guida ecografica per massimizzarne l’efficacia e ridurre i rischi.

I farmaci antinfiammatori orali hanno un ruolo limitato e vengono utilizzati principalmente per il controllo temporaneo dei sintomi nelle fasi acute. Non modificano il decorso naturale della patologia e non dovrebbero essere considerati una soluzione a lungo termine.

Intervento chirurgico

Quando l’approccio conservativo non porta a risultati soddisfacenti dopo 2-3 mesi di trattamento ben condotto, o in presenza di deficit neurologici progressivi, va considerata l’opzione chirurgica. La decisione di procedere con la chirurgia non dovrebbe basarsi solo sul tempo trascorso, ma piuttosto su una valutazione complessiva che includa la severità dei sintomi, l’impatto sulla qualità della vita e i risultati degli studi elettrofisiologici.

La tecnica chirurgica moderna privilegia approcci mini-invasivi, sia open che endoscopici, con incisioni di 1-2 cm. La scelta tra le diverse tecniche dipende dall’esperienza del chirurgo e dalle caratteristiche specifiche del caso. L’intervento, eseguito in anestesia locale, mira a decomprimere il nervo mediano attraverso la sezione del legamento trasverso del carpo. È importante sottolineare che l’intervento non è la fine del percorso terapeutico, ma piuttosto l’inizio di una nuova fase.

La riabilitazione post-operatoria è infatti cruciale per ottimizzare il risultato. Inizia con una mobilizzazione precoce e controllata delle dita, per prevenire aderenze, e prosegue con un programma progressivo che include esercizi di desensitizzazione della cicatrice e rafforzamento graduale. La ripresa delle attività quotidiane e lavorative va gestita con gradualità, tipicamente nell’arco di 4-6 settimane, anche se il recupero completo può richiedere 2-3 mesi.

La prevenzione delle recidive passa attraverso il mantenimento di una corretta ergonomia e l’attenzione ai fattori di rischio modificabili, come il controllo del peso corporeo e la gestione di eventuali patologie associate come il diabete.

In generale, la chirurgia offre risultati a lungo termine più favorevoli rispetto alla terapia conservativa. Sebbene i tassi di successo iniziali superino il 90%, i risultati a lungo termine sono un po’ meno promettenti, con un tasso di successo approssimativo del 60% al traguardo dei 5 anni.

Terapie alternative

L’efficacia di terapie complementari quali agopuntura, chiropratica, … rimane ancora da dimostrare, con un’unica importante eccezione: alcuni lavori hanno dimostrato che lo yoga riduce il dolore e migliora la forza della mano tra i pazienti che soffrono di sindrome del tunnel carpale, ma ciò non dovrebbe stupire in quanto l’azione è probabilmente sovrapponibile a quella di un piano fisioterapico ben studiato.

Prevenzione

Sul posto di lavoro i lavoratori possono eseguire piccoli esercizi fisici, praticare esercizi di stretching, fare frequenti pause di riposo, indossare stecche per tenere dritti i polsi e tenere una postura e una posizione corretta del polso.

Indossare guanti senza dita può contribuire a tenere le mani calde e flessibili.

Le postazioni di lavoro, gli strumenti e le maniglie, le mansioni, potrebbero essere riprogettate per permettere al polso del lavoratore di tenere una posizione naturale durante il lavoro. Le varie mansioni possono essere distribuite a turno tra i dipendenti. I datori di lavoro possono sviluppare programmi di ergonomia, il processo che consiste nell’adattare le condizioni del luogo di lavoro e le richieste lavorative alle capacità dei dipendenti.

Tuttavia le ricerche non hanno ancora dimostrato se e quanto queste modifiche introdotte sul luogo di lavoro possano effettivamente contribuire a prevenire la comparsa della sindrome del tunnel carpale.

Fonti e bibliografia

Autore

Dr. Roberto Gindro

DivulgatoreLaurea in Farmacia con lode, PhD in Scienza delle sostanze bioattive.

Fondatore del sito, si occupa ad oggi della supervisione editoriale e scientifica.