Il tumore alla prostata in breve

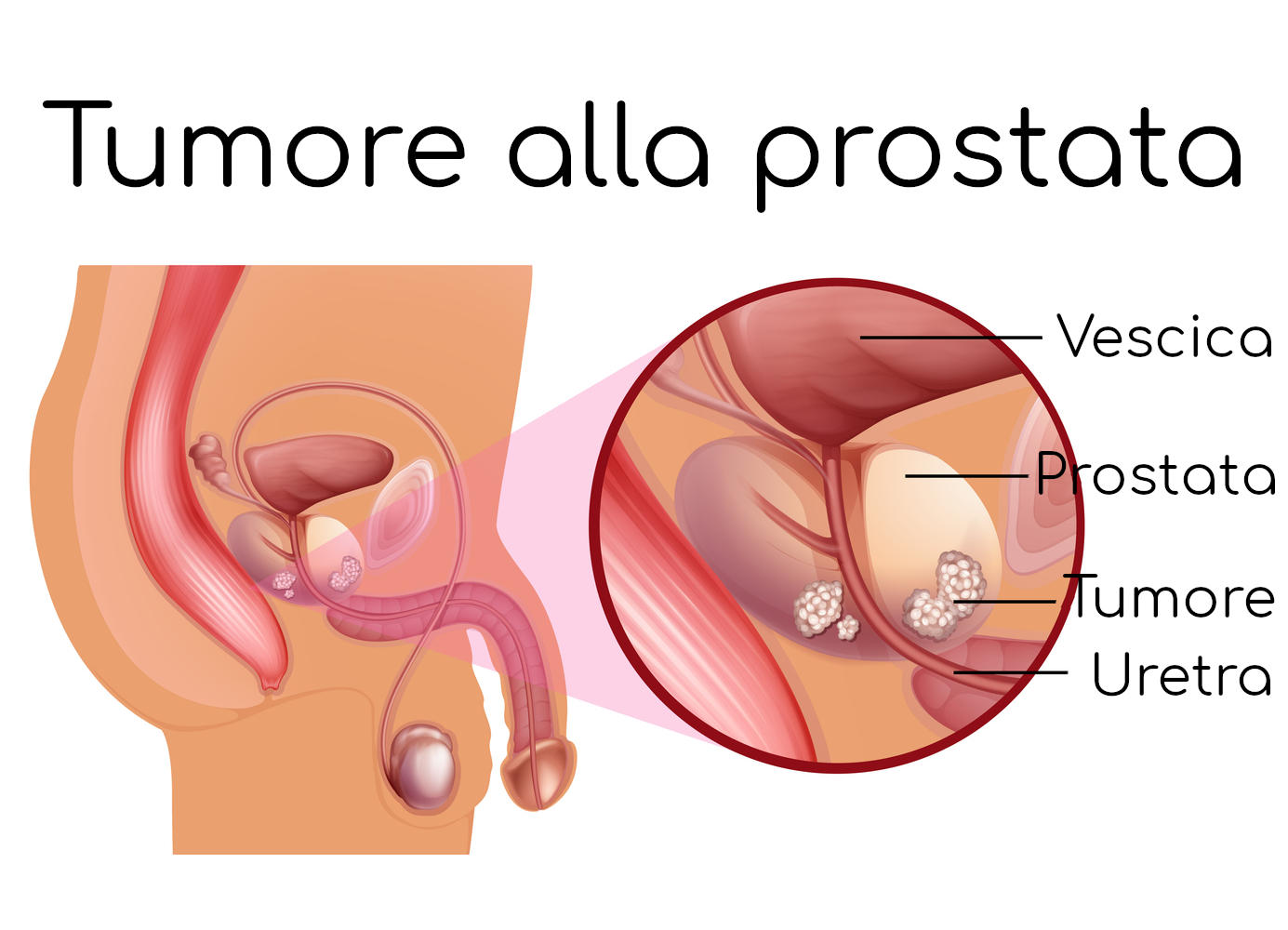

La prostata è una ghiandola del sistema riproduttore maschile situata sotto la vescica (l’organo che raccoglie ed espelle l’urina) e davanti al retto (la parte inferiore dell’intestino). Ha le dimensioni di una noce e circonda parte dell’uretra (il dotto che espelle l’urina dalla vescica). La sua funzione risiede principalmente nella produzione di un liquido che costituisce parte dello sperma.

Il tumore della prostata è il tumore maligno più frequente tra gli uomini in Italia, rappresentando il 18,5% di tutte le diagnosi oncologiche maschili (fonte AIRC).

Purtroppo nelle fasi iniziali tende a non provocare sintomi evidenti, mentre nelle fasi avanzate può causare diversi disturbi urinari.

Il cancro della prostata fortunatamente di norma cresce molto lentamente e la maggior parte degli uomini colpiti, che hanno mediamente più di 65 anni, riusciranno a sopravvivere al tumore.

iStock.com/blueringmedia

Sintomi

Nelle sue fasi iniziali il tumore della prostata è spesso asintomatico, mentre quando la massa aumenta di volume compaiono sintomi urinari:

- difficoltà ad iniziare la minzione,

- necessità di urinare spesso,

- dolore quando si urina,

- sangue nelle urine o nello sperma,

- disfunzione erettile,

- sensazione di non riuscire a urinare completamente (tenesmo urinario).

I sintomi appena descritti si manifestano più spesso nelle fasi avanzate, ma non sono specifici del tumore alla prostata (possono cioè anche essere dovuti alle più comuni ipertrofia prostatica benigna o infezioni della prostata, vedi dopo).

La presenza di dolore ai fianchi, alla schiena, al torace o in altri distretti potrebbe essere segno che il tumore si è diffuso alle ossa (metastasi).

Diagnosi differenziale

Con l’invecchiamento la dimensione della prostata può aumentare e una prostata ingrossata può bloccare il flusso dell’urina dalla vescica e causare anche problemi alla funzione sessuale. Questa condizione è chiamata ipertrofia prostatica benigna (IPB) e non rappresenta in alcun modo un cancro.

I sintomi dell’ipertrofia prostatica benigna o di altri problemi possono essere simili a quelli del cancro alla prostata e per questo è bene essere seguiti dallo specialista (urologo) in caso di disturbi di qualsiasi genere.

Metastasi dal tumore alla prostata

Le cellule tumorali del cancro alla prostrata possono diffondersi staccandosi dal tumore originario. Possono raggiungere altre parti del corpo tramite i vasi sanguigni o linfatici. Dopo essersi diffuse, le cellule tumorali possono attaccare altri tessuti e crescere formando nuovi tumori che possono danneggiare i tessuti.

Quando il cancro alla prostata si diffonde dalla sede originaria a un’altra parte del corpo, il nuovo tumore ha la stessa tipologia di cellule anomale e lo stesso nome del tumore primario (originario). Ad esempio, se si diffonde alle ossa (la destinazione più comune, insieme ai linfonodi), le cellule tumorali presenti nelle ossa sono in realtà le cellule tumorali della prostata.

La malattia è denominata cancro alla prostata con metastasi, non cancro alle ossa. Per questo motivo la malattia viene trattata come cancro alla prostata e non come cancro alle ossa.

Diffusione e sopravvivenza

Questo tumore è uno dei più diffusi tra gli uomini, ma la prognosi (possibilità di guarire) è molto buona quando lo si diagnostica in tempo.

Secondo recenti statistiche in Italia un uomo su 16 sviluppa il tumore nel corso della propria vita, ma in base a fonti americane relative agli anni 2014-2020 la sopravvivenza a 5 anni è del 97.5%.

Cause

Le cause esatte che portano alla comparsa del cancro alla prostata non sono ancora del tutto chiare, ma esistono alcuni fattori di rischio noti; un fattore di rischio è un qualcosa che aumenta la possibilità di sviluppare un disturbo o una malattia, ma la loro presenza non implica necessariamente la comparsa del problema.

- L’invecchiamento è il più importante fattore di rischio per il cancro della prostata, uomini con 50 anni o più sono associati a un rischio maggiore.

- Obesità, associata più all’aggressività del tumore che al rischio complessivo.

- Fumo, associato soprattutto a un rischio maggiore di progressione e mortalità piuttosto che all’insorgenza iniziale del tumore.

- Genetica e familiarità: Alcune specifiche mutazioni genetiche (come quelle nei geni BRCA1 e BRCA2) aumentano il rischio di tumore alla prostata in modo significativo; allo stesso modo se i famigliari più stretti (padre e fratello) hanno un tumore alla prostata, il rischio per il soggetto è 2-3 volte superiore alla media.

- Anche la dieta può anche essere un fattore rilevante: esistono evidenze di grado moderato che un elevato consumo di latticini o di alimenti ricchi di calcio possa accrescere il rischio, così come una carenza di vitamina E e di selenio.

Diagnosi

La diagnosi del tumore alla prostata si basa su un approccio combinato che integra esami clinici, laboratoristici e di imaging.

Il primo passo è spesso rappresentato dall’esplorazione rettale, che consente al medico di valutare manualmente la dimensione, la consistenza e l’eventuale presenza di noduli sospetti sulla ghiandola prostatica. Sebbene si tratti di un esame utile, ha dei limiti, in quanto non sempre è in grado di identificare tumori in fase iniziale.

Un altro strumento comune è il dosaggio del PSA (Antigene Prostatico Specifico) nel sangue, un marker utile per monitorare la salute prostatica; è importante sottolineare che valori elevati di PSA non sono specifici per il cancro alla prostata, potendo essere influenzati anche da condizioni benigne come l’ipertrofia prostatica o infezioni. Per questa ragione, il PSA non è raccomandato come esame di screening di routine, ma deve essere valutato nel contesto clinico complessivo.

Quando c’è il sospetto di tumore, il medico può richiedere una risonanza magnetica multiparametrica (RMN), che rappresenta oggi uno strumento fondamentale per individuare lesioni sospette e selezionare i pazienti che necessitano di una biopsia. In alcuni casi, la RMN può persino guidare la biopsia stessa, rendendola più mirata ed efficace. L’esame ha di fatto rivoluzionato il percorso diagnostico, soprattutto perché

- È raccomandata prima della biopsia nei pazienti con sospetto clinico

- Permette di identificare le aree sospette da campionare (fusion biopsy)

- Può evitare biopsie non necessarie in casi selezionati.

La conferma diagnostica definitiva si ottiene tramite biopsia prostatica, un esame invasivo che prevede il prelievo di piccoli campioni di tessuto dalla ghiandola per l’analisi istologica. Il numero di prelievi e la strategia di campionamento vengono oggi personalizzati in base ai risultati della RMN.

Sebbene la biopsia sia considerata lo standard per la diagnosi, pesa su questo esame un certo rischio di effetti collaterali, quindi la decisione di eseguirla dipende da un’attenta valutazione del rischio complessivo, considerando fattori come i risultati del PSA, la RMN e le condizioni generali del paziente.

Cura

La terapia del carcinoma prostatico viene personalizzata in base a molteplici fattori: stadio della malattia (localizzato o metastatico), caratteristiche biologiche del tumore (gruppo di rischio), età del paziente, comorbidità e preferenze personali.

Per la malattia localizzata, le opzioni principali includono:

- Sorveglianza attiva. È oggi considerata lo standard di cura per i tumori a basso rischio. Si differenzia dalla vigile attesa (watchful waiting) per il protocollo di monitoraggio più rigoroso che include biopsie seriate, RMN multiparametrica e marcatori molecolari, oltre al PSA. La sorveglianza attiva ha intento curativo, mentre la vigile attesa è più appropriata per pazienti anziani/fragili con limitata aspettativa di vita.

- Chirurgia. La prostatectomia radicale viene oggi eseguita principalmente con approccio mini-invasivo robot-assistito, che ha largamente sostituito la chirurgia open tradizionale grazie a migliori risultati funzionali. La TURP mantiene un ruolo puramente palliativo per i sintomi ostruttivi.

- Radioterapia. Le moderne tecniche (IMRT/VMAT) permettono trattamenti più precisi e meno tossici. La brachiterapia può essere utilizzata da sola nei casi a basso rischio o in combinazione con la radioterapia esterna nei casi più avanzati. Da menzionare anche la radioterapia stereotassica (SBRT) che permette trattamenti ipofrazionati.

Per la malattia metastatica il panorama terapeutico si è notevolmente ampliato negli ultimi anni:

- Terapia di deprivazione androgenica (ADT). Rimane il cardine del trattamento, ma oggi viene quasi sempre combinata con altri agenti. Gli effetti collaterali possono essere gestiti con appropriati interventi di supporto.

- Nuove terapie ormonali (abiraterone, enzalutamide, apalutamide, darolutamide). Hanno dimostrato significativi benefici di sopravvivenza sia nella malattia ormonosensibile che in quella resistente alla castrazione.

- Chemioterapia. Il docetaxel in combinazione con ADT è oggi utilizzato precocemente nella malattia metastatica ormonosensibile ad alto volume, non solo dopo lo sviluppo di resistenza alla castrazione.

- Terapia radiometabolica. Il Radio-223 e il Lu-PSMA-617 rappresentano opzioni efficaci per la malattia ossea e PSMA-positiva rispettivamente.

- Terapie target. Gli inibitori di PARP (olaparib, rucaparib) sono indicati in pazienti con specifiche mutazioni genetiche (BRCA1/2, altri geni della ricombinazione omologa).

Prevenzione

La possibilità di una prevenzione attiva del tumore alla prostata, ossia legata a fattori modificabili, passa essenzialmente attraverso:

- dieta sana (per approfondire: Dieta per prevenire il tumore alla prostata),

- attività fisica,

- astensione dal consumo di alcolici.

Benché il tema della prevenzione di questa forma di tumore sia complesso e manchi ancora di conferme definitive, è sempre più consistente la letteratura disponibile che dimostra come uno stile di vita sano abbia un impatto concreto nel ridurre il rischio di sviluppare disturbi oncologici.

Vale la pena sottolineare che NON esistono studi che dimostrino l’utilità di specifiche integrazioni (NON esistono ad esempio prove solide a supporto dell’efficacia di supplementi come il selenio o la vitamina E nella prevenzione, nonostante la carenza sia considerata un vero e proprio fattore di rischio).

Fonti e bibliografia

Autore

Dr. Roberto Gindro

DivulgatoreLaurea in Farmacia con lode, PhD in Scienza delle sostanze bioattive.

Fondatore del sito, si occupa ad oggi della supervisione editoriale e scientifica.