Significato

La claustrofobia è la paura degli spazi chiusi e ristretti come, ad esempio,

- ascensori,

- gallerie,

- apparecchiature per la risonanza magnetica,

- …

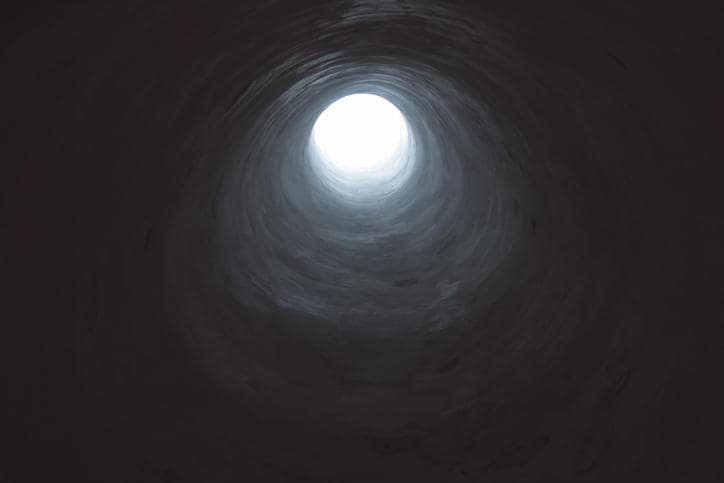

Solitamente la claustrofobia è limitata agli spazi oggettivamente ristretti e chiusi, tuttavia esistono persone che non riescono a soggiornare nemmeno in ambienti ampi, se privi di finestre e/o con la porta chiusa.

È importante tenere in considerazione che la persona claustrofobica percepisce lo spazio in maniera differente rispetto a chi non soffre della stessa fobia, pertanto anche un ambiente con uno spazio oggettivamente adeguato verrà percepito dal claustrofobico come ristretto e soffocante.

Ciò che il claustrofobico teme è che, nell’ambiente chiuso, non ci sia aria a sufficienza e che quindi possa sopraggiungere la morte per soffocamento. In alcuni casi si teme anche che le pareti della stanza possano stringersi fino a schiacciarle.

Questo tipo di fobia è tra le più diffuse nella popolazione, ma non per tutti i soggetti che ne soffrono si rivela invalidante; in altri casi invece il livello di gravità è tale da interferire significativamente con il normale svolgimento delle attività quotidiane.

Nelle sue forme più gravi la claustrofobia si estende a situazioni che vanno al di là del luogo chiuso, come ad esempio soggetti che non sopportano nemmeno di indossare una camicia con il colletto abbottonato.

iStock.com/ArchonCodex

Cause

Le cause della claustrofobia non sono sempre facilmente individuabili, tuttavia riuscire a riconoscerle ne rende possibile la comprensione e conseguentemente l’elaborazione di strategie per gestire il problema.

- Alcuni studi ipotizzano che la claustrofobia si sviluppi a seguito di un episodio traumatico in cui il soggetto è rimasto intrappolato in uno spazio ristretto.

- Altri studi sostengono invece che la fobia si sviluppi dopo un trauma che magari non è stato vissuto in prima persona, ma che riguarda una persona a cui si è legati emotivamente.

- In alcuni casi il trauma può essere stato subito durante l’infanzia o addirittura essere legato alla vita intrauterina.

- Un’altra ipotesi sostiene che la claustrofobia abbia cause ereditarie ed esista quindi una predisposizione genetica.

Non necessariamente quindi una possibilità esclude le altre e, ad esempio, un adulto potrebbe quindi sviluppare claustrofobia se da bambino

- fosse rimasto intrappolato in uno spazio limitato,

- sia stato vittima di bullismo o abusi,

- abbia vissuto con un genitore affetto dalla stessa fobia.

Non è tuttavia da escludere che la claustrofobia si manifesti in persone che vivono situazioni opprimenti in senso lato, come ad esempio un rapporto affettivo soffocante, un lavoro che non lascia tempo libero, …

In questi casi la frustrazione potrebbe non essere indirizzata direttamente alla condizione che si sta vivendo, ma potrebbe invece manifestarsi attraverso la paura dei luoghi chiusi e ristretti.

Naturalmente sono necessari ulteriori studi prima di poter confermare queste teorie.

Ambienti e situazioni a rischio

Tra le condizioni e gli ambienti in grado d’innescare la comparsa dei sintomi legati alla claustrofobia troviamo ad esempio:

- ascensori,

- gallerie,

- metropolitana,

- porte girevoli,

- bagni pubblici,

- auto con chiusura centralizzata,

- lavaggi auto,

- camerini nei negozi di abbigliamento,

- camere d’albergo con finestre sigillate,

- aerei.

Sintomi

Gli attacchi di panico sono comuni nei soggetti affetti da claustrofobia; possono essere realmente spaventosi e angoscianti e, oltre a manifestarsi in forma di travolgenti sensazioni d’ansia, un attacco di panico può anche causare sintomi fisici, come:

- tachicardia,

- difficoltà di respirazione e senso di soffocamento,

- sudorazione,

- iperventilazione,

- tremore,

- vertigini e nausea,

- perdita di controllo,

- formicolio alle mani e alle braccia,

- ansia,

- secchezza della bocca.

I sintomi di solito cessano quando la persona riesce ad uscire dal luogo chiuso in cui si trova.

Poiché i sintomi della claustrofobia di solito si sviluppano solo quando la persona si trova nella situazione specifica, ad esempio quando è in ascensore o mentre si trova a dover attraversare una galleria, il paziente che ne soffre tende ad evitare tutte le situazioni in cui si renda necessario sostare in uno spazio ristretto e senza rapide vie d’uscita, anche se solo per pochi minuti; il soggetto claustrofobico, ad esempio, preferirà salire dieci piani a piedi piuttosto che prendere l’ascensore.

Non sempre i soggetti che ne soffrono confidano ad altri la loro fobia, di conseguenza per evitare le situazioni temute elaborano scuse che siano oggettivamente poco discutibili:

- Se ad esempio non vogliono utilizzare l’ascensore diranno che preferiscono salire le scale perché sentono la necessità di fare un po’ di movimento.

- Se invece si rende necessario attraversare una galleria in automobile diranno che in condizioni di luce scarsa avvertono un fastidio alla vista.

Da questi esempi si evince che in caso di claustrofobia, come del resto nella maggior parte delle fobie, le strategie di evitamento aiutano a ridurre l’ansia; questo approccio però non risolve il problema, anzi, lo mantiene e lo rafforza.

Ogni volta che si evita una situazione temuta si forma un ciclo in cui la fobia, anziché venire affrontata si alimenta, creando una dipendenza dai propri comportamenti di evitamento.

Cura e terapia

In genere il soggetto affetto da claustrofobia è consapevole di soffrirne e fortunatamente esistono percorsi e tecniche psicoterapiche che si sono rivelate molto utili per il trattamento della condizione.

Se non vi sono altri disturbi psicologici concomitanti, il trattamento consiste generalmente in un percorso cognitivo-comportamentista dalla durata limitata, che si fonda su un’esposizione progressiva e graduale agli stimoli che lo spaventano.

Il ricorso a farmaci ansiolitici è molto diffuso, ma è bene sottolineare che l’obiettivo è la gestione della situazione e non la risoluzione della fobia.

Desensibilizzazione sistematica

La desensibilizzazione sistematica è un metodo per eliminare le paure sostituendole con una risposta incompatibile con l’ansia, ossia il rilassamento. Essere rilassati e ansiosi nello stesso momento non è possibile, per questo sono due risposte dell’organismo che non possono essere compatibili l’una con l’altra.

La prima fase della terapia consiste nell’insegnare al paziente a rilassarsi completamente, successivamente gli si chiede di elencare i luoghi o le situazioni che inducono paura, partendo da quelli meno ansiogeni fino ad arrivare a quelli che invece generano livelli più elevati di ansia.

Nell’ultima fase si invita il paziente a rilassarsi e ad immaginare ciascun luogo indicato nella sua lista, naturalmente iniziando da quello che produce una risposta ansiosa meno intensa. Ad ogni immagine ansiogena se ne associa una piacevole per indurre nel paziente una reazione di rilassamento. Quando l’ansia non si presenta più si passa mentalmente alla situazione successiva.

Esposizione dal vivo

L’esposizione dal vivo è un procedimento più efficace rispetto al semplice immaginarsi le situazioni che generano ansia, ma non tutti i pazienti sono in grado di iniziare subito ad attuare questa tecnica. Pertanto sarebbe opportuno unire entrambe le procedure, partendo quindi dalla desensibilizzazione sistematica si conduce gradualmente il paziente all’esposizione dal vivo.

Questa tecnica è molto simile alla desensibilizzazione sistematica, con la differenza che si chiede al paziente di sperimentare davvero le situazioni che producono ansia, non più solo di immaginarle.

Psicofarmaci

Per superare episodi occasionali di claustrofobia possono essere sufficienti degli ansiolitici da assumere solo quando si rende necessario. In questo modo è possibile riuscire ad affrontare la situazione temuta mantenendo la calma. Tuttavia è molto importante tenere presente che questo tipo di farmaci vanno assunti solo ed esclusivamente dopo un’accurata valutazione medica e/o psichiatrica e soprattutto non vanno considerati sostitutivi della psicoterapia.

Claustrofobia e risonanza magnetica

Nei pazienti che soffrono di claustrofobia è piuttosto comune riscontrare difficoltà nel sottoporsi a una risonanza magnetica, in questi casi è possibile valutare con il medico di procedere ad una leggera forma di sedazione (più che altro a scopo ansiolitico) oppure cercare una struttura dotata di strumentazione aperta.